1. 개요

가. 개념

(1) 정의

□ (서비스 산업) 서비스 산업은 관점에 따라 차이가 있으나, 일반적으로 무형의 경제재에 대한 생산 활동을 하는 것을 의미

- (주요 기관·연구자별 정의) 농림, 어업이나 제조업 등 재화를 생산하는 산업을 제외한 경제활동에 관계되는 산업으로 국제기구와 연구자는 다음과 같이 서비스 산업을 정의

[ 주요 기관·연구자별 정의 ]

구분

| 내용

|

ISO

| 공급자가 수요자에게 한번 이상 제공하는 무형의 활동

|

UN SNA

| 농업, 어업, 광산업 및 제조업을 제외한 모든 경제활동

|

Gronroos(’90)

| 고객-서비스 고용인, 물리적 자원 또는 서비스 제공자 체계 간 상호작용에서 발생하는 무형적 특성의 활동이나 일련의 활동

|

Tidd and Hull(’02)

| 유형의 제품에 부속된 경우도 있으나 고객이 제공받기 위해 사전적으로 지불한 무형의 어떤 것

|

C, Clark

| 1·2·3차 산업 중 3차 산업을 의미하며, 1, 2차 산업에서 생산된 물품을 소비자에게 판매하거나 각종 서비스를 제공하는 산업(상업, 운수업, 통신업, 금융업, 교육업 등)

|

H.B. Chenery

| 1·2차·공익·서비스업 중 서비스업을 의미

|

○ (법률적 정의*) 서비스업이란 경제주체의 경제활동에 의하여 타 경제주체나 객체의 상태를 변화시키는 무형의 경제재에 대한 생산활동을 하는 산업을 통칭

*통계청고시 제2018-390호 기준

- (한국표준산업분류 기준) 통계청은 ① 국내 통계지표 확장성 및 정합성, ② 국제기구 등과의 비교성, ③ 부가가치 기준 주된 산업활동 측면 등을 고려하여 서비스업 통합 분류를 한국표준산업분류 기준으로 16개 산업대분류 지정

[ 서비스 산업 통합 분류(16개 산업대분류) ]

코드

| 업종명

| 코드

| 업종명

|

E

| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업

| G

| 도매 및 소매업

|

H

| 운수 및 창고업

| I

| 숙박 및 음식점업

|

J

| 정보통신업

| K

| 금융 및 보험업

|

L

| 부동산업

| M

| 전문, 과학 및 기술서비스업

|

N

| 사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업

| O

| 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정

|

P

| 교육 서비스업

| Q

| 보건업 및 사회복지 서비스업

|

R

| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업

| S

| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업

|

T

| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동

| U

| 국제 및 외국기관

|

* 출처 : 제10차 한국표준산업분류_통계청(’17.01)

|

□ (서비스 R&D) 새로운 서비스 개발 또는 전달체계의 개선, 제품-서비스 융합 등 서비스 산업과 관련된 연구개발 활동을 의미

○ (법률적 정의) 서비스산업발전기본법(안) 제2조에 따르면, 서비스 R&D란 ① 새로운 서비스의 개발, ② 서비스 전달 체계의 개선, ③ 제품과 서비스의 융합 등, 서비스 산업과 관련된 새로운 지식을 얻거나 응용하는 체계적이고 창조적인 활동*을 의미

*포함 사항 : 기술개발, 비즈니스 모델 개발, 인문·사회·문화 측면에서의 연구개발 등

○ (유형) 연구개발 목적에 따라 ① 신규 서비스 개발형, ② 서비스 전달체계 개선형, ③ 제품-서비스 융합형의 3개 유형으로 분류

[ 서비스 R&D 유형 ]

유형

| 주요 내용

|

신규 서비스 개발형

| 기술발전 혹은 시장변화에 대응하여 전에 없던 신규 서비스를 창출하거나 기존 서비스 기반 파생상품을 개발하는 연구

|

서비스 전달체계 개선형

| 고객 요구 대응 혹은 수익성 향상을 목적으로, 기존 서비스의 품질을 향상하거나, 서비스 전달과정을 효율화 혹은 새롭게 구축하는 연구

|

제품-서비스 융합형

| 제품을 기반으로 한 신규 서비스를 발굴하거나 새로운 서비스가 결합된 신제품을 개발하는 연구

|

(2) 필요성/시급성

□ (거시적 관점) 비대면 서비스의 증가, 융복합 기술 가속화, 디지털 기반 경제로의 전환, 지속 가능성 수요 증가, 글로벌 리스크 대응 등 STEEP 관점에서 서비스 산업에 대한 큰 환경변화가 진행 중으로 이에 대한 경쟁력 강화를 위해 R&D 필요

○ (사회적 측면) COVID-19 대유행으로 인해 원격·유연근무 확대, 의료비대면 서비스의 증가, 비대면 교육 서비스 증대, 온라인 배달 서비스 등 언택트*를 위한 새로운 서비스 형태 대두

*언택트 : 접촉을 뜻하는 ‘콘택트(contact)’에 부정의 의미인 ‘언(un-)’을 합성한 말로, 접촉 없이 비대면으로 제품 및 서비스를 공급받는 새로운 소비·비즈니스 개념을 의미

○ (기술적 측면) AI·빅데이터 및 ICT와 같은 첨단기술의 발달 및 융합, 스마트 헬스케어 및 비대면 진료의 확대, 서비스 로봇의 부상, 메타버스·디지털 트윈과 같은 가상융합 기술의 보편화 등 고도화된 기술을 바탕으로 개인화·전문화된 서비스 다수 등장

○ (경제적 측면) 순환경제 및 공유경제의 확대, 디지털 경제로의 재편 등 기후위기로 인한 사회적 수요증가와 기술 발달의 가속화로 인한 경제체제의 변화로 다양한 신규 서비스 출현

○ (환경적 측면) 이상기후 및 자연재해, 환경오염 등의 심화로 인해 지속가능성 추구를 위한 기술기반의 스마트 서비스 대한 글로벌 수요 증가

○ (정치적 측면) 보호무역주의와 자국 중심주의의 확대, 러-우 전쟁과 같은 지정학적 문제 발생 등으로 글로벌 공급망 리스크가 심화*되고 있으며, 이에 대한 대응 필요성 증가로 인해 관련 솔루션 서비스 수요 증대

□ (미시적 관점) 정부 정책과의 높은 부합성, 국가 경제적 비중 상승 및 신성장동력원으로서의 발전 가능성, 고령화 및 저출생 문제해소, 디지털 전환 가속화 등 PEST 관점에서 R&D 추진 필요성 확인

○ (정치적 측면) ‘120대 국정과제’, ‘서비스 R&D 활성화 전략’, ‘제1차 생활물류서비스산업 발전 기본계획’ 등 서비스 산업의 발전과 진흥을 위한 다양한 정책을 수립·추진 중으로 동 산업 분야의 중소기업 R&D 추진에 대한 높은 정책 부합성을 확보 중

○ (경제적 측면) 서비스 산업이 국가 경제에서 차지하는 비중이 증가함에 따라 국가 성장에 필수적인 산업이 되었으나, 경기침체로 인한 투자 부담이 서비스 산업 분야 중소기업의 품질 저하 및 생산성 저하로 연결되어 경영이 악화되는 악순환 반복 중

○ (사회적 측면) 초고령화에 따른 노인 인구의 증가와 저출산 문제의 주요 원인인 육아부담 완화 등의 사회적 문제 해소를 위한 서비스 수요가 증가하고 있으며, 이에 대한 R&D 필요성 존재

○ (기술적 측면) 전 세계적인 디지털 전환의 가속화 트렌드에 따라 우리나라 역시 산업 분야와 관계없이 전방위적으로 첨단기술 적용 및 융복합이 이루어지고 있으며, 이를 기반으로 다양한 신규 서비스 창출과 함께 관련 수요 역시 지속 증가 중

나. 구축 범위

(1) 산업특징 및 구조

□ (일반적 특성) 서비스 산업은 무형의 용역을 제공하고 부가가치를 생산하는 산업으로, 유형의 재화를 제공하는 제조업과 차이가 존재

○ (무형성) 서비스 산업의 가장 큰 특징으로 대부분 일정한 형태가 존재하지 않으며, 이로 인해 진열, 설명, 모방, 직접적 비교 등이 어렵다는 특징 존재

○ (이질성) 서비스 제공자와 이용자간의 환경과 조건이 다양하기 때문에 같은 서비스라고 하더라도 품질이 항상 고르게 나타나지 않는 특성이 있으며, 균일한 품질의 서비스 제공을 위해서 다양한 노력이 필요

○ (비분리성) 서비스는 제조업에 비해 생산 및 소비에서 이용자의 참여도가 높으며, 생산 즉시 소비가 이루어지기 때문에 생산과 소비를 분리하기가 어려워 소비를 예측한 사전 생산 또는 유형별 대량생산에 한계 존재

○ (소멸성) 제조업의 생산품과 달리 서비스는 생산과 동시에 소멸되기 때문에 과잉생산에 따른 비용손실과 과소생산에 따른 이익기회 상실이라는 문제가 즉시 발생하므로 수요변화 예측이 중요

□ (패러다임 변화) ICT 기술을 중심으로 한 과학기술의 발달과 다양한 비즈니스의 출현으로 인해 업종간 융합 및 응용이 빈번해지고 고도화되면서 서비스업과 제조업 간의 구별이 모호해지고 상호의존성 강화

○ (특성 변화) 과학기술의 발달로 인해 각종 소프트웨어, 영상, 음성과 같은 무형 컨텐츠에 대해 시공간적 제약의 감소로 인해 대량생산·유통·소비가 가능

○ (제조업과의 융합·발전) 지식 서비스, 유통·물류 서비스 등은 전통적 제조업 제품의 중간재로 활용되는 동시에 통신, 소프트웨어 등 관련 산업 분야의 거래비용 감소 및 생산성 향상을 유인

○ (신성장동력) 서비스 산업은 화석에너지 의존도가 낮아 상대적으로 친환경적이며, 선진국 경제의 부가가치와 고용 측면에서 서비스 산업의 비중은 지속적 증가

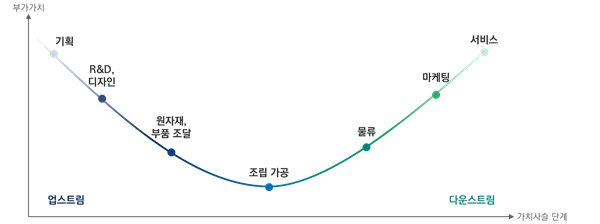

○ 20세기 산업화 시대와 달리 21세기 첨단 지식기반 경제체제에서의 가치사슬 단계별 부가가치를 확인한 결과 아래와 같이 양 끝단(기획, 서비스)이 가장 부가가치 창출이 많이 일어나는 구간*으로 확인

*리서치업체 아이서플라이(iSuppli)의 아이폰의 원가구조 분석 결과 : 제조원가는 2%에 불과한 반면 제품마진은 51%로 나타남

[ 지식기반 경제에서의 가치사슬 단계별 부가가치 관계 ]

|

* 출처 : Glowing Global_Stan Shin(’92)

|

□ (가치사슬) 산업을 둘러싼 다양한 환경변화로 인해 특성이 변화하면서 서비스 산업과 관련한 산업 분야가 다양화 및 고도화되었으며, 전·후방산업 전 분야에 걸쳐 경계를 약화시키고 있음

○ (후방산업) 빅데이터, 컴퓨터 프로그램, 인공지능, IT 등 소프트웨어적 산업과 로봇, 반도체, 첨단기계, 배터리, 전자기기·부품 등 하드웨어적 산업이 후방산업으로 작용 중

○ (전방산업) 후방산업의 소프트웨어적 측면과 하드웨어적 측면이 연계되어 대부분의 산업 분야가 전방산업으로 작용

[ 서비스 산업 분야 산업구조 ]

후방산업

| 서비스 산업

| 전방산업

|

로봇, 빅데이터, 인공지능, 반도체, 배터리, IT, 의료기기, 전자기기·부품, 첨단기계, 통신·네트워크 장비, 컴퓨터 프로그램, 유틸리티, 첨단 소재 등

| 도소매업, 출판, 방송, 정보통신, 금융, 보험, 사업지원, 교육, 헬스케어, 유통·물류, 사회복지, 숙박·음식점, 예술·스포츠, 문화·관광, 금융 등

| 서비스 로봇, 서비스 플랫폼, 지능형 돌봄·의료, 스마트 국방·안전 시스템, 스마트 농업, 스마트 요식, 그린 에너지 서비스, 지능형 자동차, 스마트 건축 등

|

(2) 대표적 분류 기준

□ 서비스 산업과 관련하여 통계청, 한국은행, 산업부 등에서 활용하는 다양한 분류체계 존재

○ (통계청) 통계청은 서비스업에 대한 통합 분류를 한국표준산업분류 기준으로 16개 산업대분류(E, G~U)로 정의

[ 산업대분류별 개요 ]

대분류

| 중분류

|

E

| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업

| 36

| 수도업

|

37

| 하수, 폐수 및 분뇨 처리업

|

38

| 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

|

39

| 환경 정화 및 복원업

|

G

| 도매 및 소매업

| 45

| 자동차 및 부품 판매업

|

46

| 도매 및 상품 중개업

|

47

| 소매업; 자동차 제외

|

H

| 운수 및 창고업

| 49

| 육상 운송 및 파이프라인 운송업

|

50

| 수상 운송업

|

51

| 항공 운송업

|

52

| 창고 및 운송관련 서비스업

|

I

| 숙박 및 음식점업

| 55

| 숙박업

|

56

| 음식점 및 주점업

|

J

| 정보통신업

| 58

| 출판업

|

59

| 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업

|

60

| 방송업

|

61

| 우편 및 통신업

|

62

| 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

|

63

| 정보서비스업

|

K

| 금융 및 보험업

| 64

| 금융업

|

65

| 보험 및 연금업

|

66

| 금융 및 보험관련 서비스업

|

L

| 부동산업

| 68

| 부동산업

|

M

| 전문, 과학 및 기술서비스업

| 70

| 연구개발업

|

71

| 전문 서비스업

|

72

| 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업

|

73

| 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

|

N

| 사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업

| 74

| 사업시설 관리 및 조경 서비스업

|

75

| 사업 지원 서비스업

|

76

| 임대업; 부동산 제외

|

O

| 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정

| 84

| 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정

|

P

| 교육 서비스업

| 85

| 교육 서비스업

|

Q

| 보건업 및 사회복지 서비스업

| 86

| 보건업

|

87

| 사회복지 서비스업

|

R

| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업

| 90

| 창작, 예술 및 여가관련 서비스업

|

91

| 스포츠 및 오락관련 서비스업

|

S

| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업

| 94

| 협회 및 단체

|

95

| 개인 및 소비용품 수리업

|

96

| 기타 개인 서비스업

|

T

| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동

| 97

| 가구 내 고용활동

|

98

| 달리 분류되지 않은 자가 소비를 위한 가구의 재화 및 서비스 생산활동

|

U

| 국제 및 외국기관

| 99

| 국제 및 외국기관

|

* 출처 : 제10차 한국표준산업분류_통계청(’17.01)

|

○ (산업부) 산업부의 ‘산업통계 분석시스템’에서 활용하는 분류체계는 아래와 같이 확인 가능

[ 산업통계 분석시스템 산업분류 ]

구분

| 세부 산업

|

제조업

(40)

| 고위기술

| 의약, 반도체, 디스플레이, 컴퓨터, 통신기기, 가전, 정밀기기, 전지, 항공

|

중고위기술

| 석유화학, 정밀화학, 기타전자부품, 전자기기. 일반목적기계, 특수목적기계, 자동차, 철도, 기타수송장비

|

중저위기술

| 석유정제, 고무, 플라스틱, 유리, 세라믹, 시멘트, 기타비금속광물, 철강, 비철금속, 주조, 조립금속, 조선

|

저위기술

| 음식료, 담배, 섬유, 의류, 가죽·신발, 목재, 제지, 인쇄, 가구, 기타제조업

|

서비스업

(20)

| 유통서비스

| 도·소매, 운수·보관

|

생산자서비스

| 출판, 방송, 통신, 정보서비스, 금융·보험, 부동산, 임대, 전문·과학기술, 사업시설관리, 사업지원

|

사회서비스

| 공공행정, 공공교육, 교육, 의료보건, 사회복지

|

개인서비스

| 숙박·음식점, 예술·스포츠·여가, 기타 서비스

|

* 출처 : 산업통계 분석시스템 산업분류_산업부 산업연구원 홈페이지(’23. 01.)

|

(3) 기술로드맵 전략분야 특정

□ 세부분야

○ 관련 상위계획, 현장 목소리, 메가트렌드, 산업 현황, 기업 수요조사, 전문가 및 유관 부처·기관 의견수렴을 통해 5개 세부분야 선정

[ 「서비스 R&D」 세부분야별 주요 내용 ]

세부분야

| 주요 내용

|

정보통신 서비스

| 정보를 다양한 서비스 형태로 제공하거나 정보를 전화, 전보, 방송, 위성 등을 이용해 전달하는 서비스를 적용하여 새로운 기술, 비즈니스 모델, 제품이나 서비스를 개발 및 개선하는 활동

* 정보 수집을 통한 제공, 정보 매개에 IoT, AI 등을 접목한 정보통신 서비스 및 전달 체계 분야를 중심으로 구성

|

관광·콘텐츠 서비스

| (관광) 인간의 여행 활동과 이와 관련된 사회조직들의 활동 그리고 이들을 둘러싸고 있는 환경과의 상호작용을 통해 이루어지는 모든 사회적 관계를 의미

* 관광진흥법에서 규정하는 관광사업(여행업, 관광숙박업, 관광객 * 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광 편의시설업 등 7대 업종)과 관광벤처기업, 관광 서비스를 제공하는 중소기업 등

(콘텐츠) 부호ㆍ문자ㆍ도형ㆍ색채ㆍ음성ㆍ음향ㆍ이미지 및 영상 등(이들의 복합체를 포함)의 자료 또는 정보

* 부호·문자·도형·색채·음성·음향·이미지 및 영상 등(이들의 복합체를 포함)의 자료 또는 정보를 생산하는 행위

|

유통·물류 서비스

| 원·부자재 생산현장 투입부터 제품·서비스의 생산자에서 소비자로 이동하는 과정을 관리하고 효율적으로 운영하기 위한 관리 서비스(저장, 운송, 배포 등)를 제공

* 운송 및 해운 서비스, 창고 및 저장 서비스, 주문 처리 및 배송 서비스, 재고 관리 및 최적화 서비스, 정보통신기술(ICT) 및 소프트웨어 솔루션을 통한 데이터 관리 및 분석, 데이터 유통 및 거래(이커머스 포함), 리버스 로지스틱스(반품 및 재활용 처리), 공급망 관리 및 협력사 연결 등을 포함

|

헬스케어 서비스

| 유전체, 임상, 라이프로그 등 개인 정보에 근거하여 건강을 관리하고 질병을 예측, 예방, 관리하는 개인 맞춤형 서비스

* 빅데이터 근거 콘텐츠에 AI 기술을 접목한 헬스케어 서비스 및 전달 체계 분야 중심

|

교육 서비스

| 교육 분야 서비스 산업의 새로운 지식을 얻거나 응용하는 체계적이고 창조적인 활동을 말하며, 기술개발, 비즈니스 모델 개발, 인문‧사회‧문화와 연계한 연구개발 등을 포함

* 신규 교육 서비스의 개발, 기존사업과 연계한 교육 서비스의 고도화, 첨단기술을 접목한 제품과 교육 서비스의 융합

|

2. 환경 분석

가. 정책동향

(1) 주요국 정책동향

□ 주요 선진국은 서비스 산업의 중요성을 인식하고 관련 기술 경쟁력 확보와 저변 확대를 목표로 정책 수립 및 추진 중

□ 공정한 경쟁을 토대로 서비스 산업 발전을 모색 중

□ 산업 경쟁력 및 생산성 향상 등을 위한 성장전략을 수립 및 채택하고 있으며, 분야별 발전 전략에 관한 내용을 포함하여 종합적 추진 중

[ 주요국 정책동향 ]

국가

| 주요 내용

|

미국

| U.S. Digital Service(USDS)는 디지털 시대에 기술과 디자인으로 미국 국민에게 더 나은 정부 서비스를 제공하기 위해 출범

美 의회조사국(CRS)은 중소기업 R&D 상업화 촉진을 위한 법에 기반하여 의료, 수송, 교육 등 주요 서비스 분야 관련 행정기관을 통해 중소기업 지원을 위한 R&D 프로그램 운영

빅테크 플랫폼 서비스 기업의 독과점적 지위 남용을 사전에 방지하고 적절한 규제를 통한 공정 거래 구조를 마련하기 위해 법적 규제 방안 마련

|

EU

| ‘Horizon 2020 R&D’, ‘European Tourism Agenda’ 등 다양한 프로그램을 통해 첨단 ICT 기술의 개발 및 보급을 기반으로 하는 서비스 연구 개발 혁신을 지원하고 안정적인 디지털 서비스 제공을 위한 법률 강화

유럽의 경제적 성장을 가속하기 위한 단일시장 정책을 고수하고 서비스 디렉티브(The Services Directive)를 구성하여 유럽 국가 간 서비스 교역 활성화 방안 추진

|

일본

| 일본은 과거 서비스산업 성장을 위해 서비스 분야를 생활충실형과 사업충실형 서비스로 분류하고 산업 경쟁력 및 생산성 향상 등을 위한 성장전략 수립

「제 4차 산업혁명을 리드하는 일본의 전략」에서는 분야별로 서비스산업 발전 전략에 관한 내용을 포함

일본 산업계는 제조업의 서비스화를 중요한 과제로 인식하고 3가지 유형의 제조업 서비스화 전략을 강화

일본 서비스 산업은 숙박·음식업 등 생산성이 낮은 업종 중심으로 발전하여 서비스 산업 생산성 개선을 위한 ICT 기술 활용을 위한 정책 시행

‘중소 서비스 사업자의 생산성 향상을 위한 가이드라인’ 수립을 통해 서비스 R&D 활성화와 산업 혁신을 위한 싱크탱크인 ‘서비스 생산성 협의회’를 설치·운영

|

중국

| 해외 기업의 서비스 시장 접근 확대, 디지털 서비스 촉진을 위한 국제협력 강화, 무역 및 투자 최적화를 포함한 ‘베이징 서비스 부분 개방 계획’ 추진

COVID-19로 심각한 경제적 영향을 받은 서비스 산업을 회복하고 중소기업 지원을 위한 43가지의 포괄적인 구호 조치 도입(’22.02)

|

(2) 국내 정책동향

□ 서비스 수출 정책·지원체계 혁신방안, 디지털서비스 안정성 강화 방안, 수립 및 추진 서비스산업발전기본법 제정 추진 등 서비스 산업 활성화 및 관련 국내 기업의 경쟁력 강화를 위한 정책 추진 및 법안 마련 중

[ 국내 주요정책 ]

구분

| 주요 내용

|

관계부처

합동

| 서비스 수출 정책·지원체계 혁신방안(’23. 06)

| 서비스, 콘텐츠·관광, 보건의료, 디지털 분야 등 유망업종별 해외 진출 및 수출 활성화 방안 전략 수립

(비전) 제조업 수준의 경쟁력을 갖춘 글로벌 서비스 수출 강국 실현

(주요과제1) 제조업과의 격차해소 및 서비스 친화적 제도 구축

(주요과제2) 현장 맞춤형 서비스 수출지원 강화

(주요과제3) 경제외교 등을 통한 서비스 신시장 개척

(주요과제4) 범국가적 서비스 수출 거버넌스 구축

|

과기정통부

| 디지털서비스 안정성 강화 방안(’23. 03)

| (데이터 센터 안정성 및 생존성 강화) 화재 등 재난 상황에서 데이터 센터의 안정적 유지 및 운영을 위한 배터리 화재 사전탐지 시스템 고도화·다중화, 데이터 센터의 구조적 안정성 확보, 안정적 전령공급 등의 방안 모색

(디지털서비스 대응력 및 복원력 제고) 디지털서비스의 안정적 제공을 위한 영역별 다중화 체계 확립, 全 주기에 걸친 대응체계 강화 목표

(디지털 위기관리 기반 구축) 디지털 재난 예방 및 대응을 위한 법·제도 정비, 신규 또는 잠재 위협에 대한 선제적 대비 및 위기관리 체계 상시화 추진

|

기획

재정부

| 서비스산업발전기본법 제정 추진 중

| (목적) 양질의 일자리 창출, 제조업과 서비스 산업의 동반 발전, 우리경제의 성장동력 확충

(주요내용1) 서비스산업 발전을 위한 추진체계 강화

(주요내용2) 서비스산업의 경쟁력·생산성 향상 지원

(주요내용3) 서비스산업의 기반 조성

|

* 출처 : 정부 보도자료

|

나. 산업 여건 및 시장 현황

(1) 국내 산업 여건

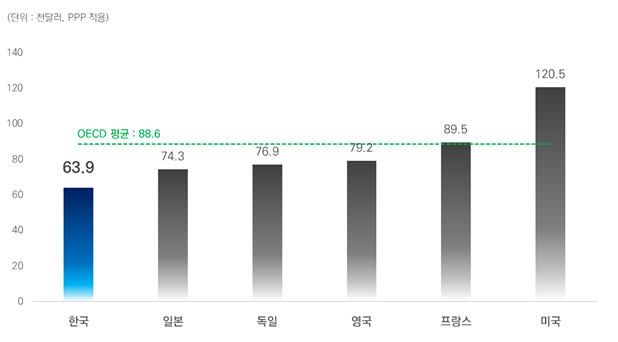

□ 국내 서비스 산업 생산성은 주요국 대비 크게 낮은 상황

○ 우리나라 서비스업의 취업자당 노동생산성은 63.9천불(’19년)로, OECD 평균(88.6천불)의 72.2% 수준

- OECD 35개국 중 27위로 미국(12만 500달러)은 물론 프랑스(8만 9,500달러), 영국(7만 9,200달러), 일본(7만 4,300달러)보다 뒤처지는 수치

○ 제조업 중심의 지원정책이 서비스업보다 우선적인 상황으로 제조업-서비스업의 노동생산성 격차가 확대

- 서비스업의 제조업 대비 노동생산성도 ’15년 52.1%에서 ’19년에는 49.6%로 낮아지는 등 지속 하락하고 있음

[ ’19년 주요국 서비스 노동생산성 비교 ]

|

* 출처 : 신성장 동력 확보 및 수출 활성화를 위한 서비스산업 혁신 추진전략(‘22.11)

|

(2) 시장 규모 및 전망

① 세계 시장

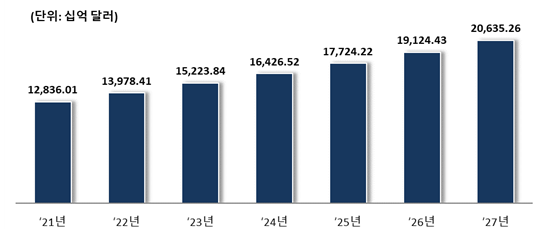

□ 세계 서비스 산업 분야의 국내 시장 규모는 7년간 연평균 성장률 7.9%로 증가하며 ’21년 약 12조 달러에서 ’27년 20조 달러 규모로 성장할 것으로 전망

○ (신기술 도입) 다양한 산업에서 인공지능, 기계학습, 로봇 등의 신기술을 도입하며 기술 발전이 이루어지며, 서비스 시장 성장을 촉진하고 있음

- 서비스 산업은 의료, 교육, 소매 및 기술과 같은 다양한 산업으로 구성된 끊임없이 진화하는 분야로 각 산업의 성장은 곧 전체 서비스 산업의 성장으로 발전

□ (소비 트렌드 변화) COVID-19로 인해 변화한 디지털 현상들이 글로벌 소비 트렌드로 정착하며 관련한 서비스 시장은 지속적으로 확대될 전망

- 디지털, 비대면, 홈코노미 등의 새로운 소비 형태는 서비스 산업의 성장을 확대하는 요인

[ 서비스 산업 세계 시장 규모 및 전망 ]

(단위 : 십억 달러, %)

구분

| ’21년

| ’22년

| ’23년

| ’24년

| ’25년

| ’26년

| ’27년

| CAGR

(’21∼’27)

|

세계시장

| 12,836.01

| 13,978.41

| 15,223.84

| 16,426.52

| 17,724.22

| 19,124.43

| 20,635.26

| 7.9

|

|

* 출처 : Service Global Market Report 2023_The Business Research Company(‘23.01)

|

② 국내 시장

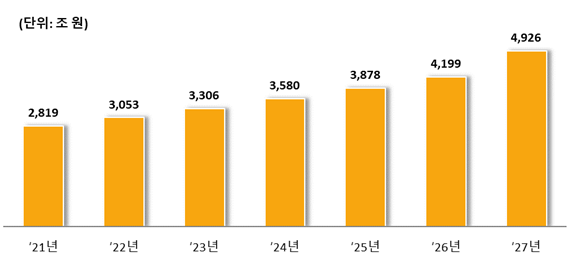

□ 국내 서비스 산업 분야의 국내 시장 규모는 7년간 연평균 성장률 8.3%로 증가하며 ’21년 약 2,819조 원에서 ’27년 4,199조 원 규모로 성장할 것으로 전망

○ (디지털화) 비대면 서비스의 수요가 급증하며 주요 기업들은 IT 신기술을 활용한 관련 서비스를 출시하며 시장 확장을 이루어 나가고 추세

- 비대면 생활이 일상화가 되며 정보 통신업의 생산지수 확대

- 택배, 온-오프라인 연결(Online-to-Offline), 드라이브 스루 등 비대면 유통 서비스의 지속적 성장

○ (소비자 수요 변화) 고령화, 1인 가구 증가 등 인구 및 사회변화로 인한 소비자의 수요 변화는 관련한 서비스의 수요를 증가시키는 요인으로 보임

[ 서비스 산업 국내 시장 규모 및 전망 ]

(단위 : 조 원, %)

구분

| ’21년

| ’22년

| ’23년

| ’24년

| ’25년

| ’26년

| ’27년

| CAGR

(’21∼’27)

|

국내시장

| 2,819

| 3,053

| 3,306

| 3,580

| 3,878

| 4,199

| 4,926

| 8.3

|

|

* 출처 : 2022년 서비스업조사 결과_통계청(‘23.12)

|

(3) 서비스 R&D 투자현황

① 세계

□ OECD 주요 국가의 서비스업의 R&D 총 지출 규모는 2018년 기준, 미국이 1,612억 달러로 가장 큰 규모

○ 서비스업 R&D 지출규모는 미국 다음으로 영국(209억 달러), 일본(164억 달러), 독일(136억 달러) 순임

○ 전 산업 대비 서비스 R&D 지출 비중은 영국이 57.1%로 가장 높고, 다음으로 미국(36.2%)과 프랑스(36.2%, 2017년), 독일(14.0%), 일본(12.0%) 순

- 주요국에서 공통적으로 서비스 R&D 지출총액의 CAGR이 전 산업 CAGR을 상회하여 R&D 투자에서 서비스업 역할이 확대되는 모습

[ 주요국 서비스업 R&D 지출 현황 ]

(단위 : 백만 달러, %, %포인트)

국가

| 업종

| 2013

| 2014

| 2015

| 2016

| 2017

| 2018

| CAGR

|

미국

| 전 산업

| 322,528

| 340,728

| 355,821

| 379,528

| 405,791

| 445,637

| 6.68

|

서비스업

(비중)

| -

-

| 101,538

(29.8)

| 113,510

(31.9)

| 118,658

(31.3)

| 136,507

(33.6)

| 161,202

(36.2)

| 12.25

(6.4)

|

독일

| 전 산업

| 69,137

| 74,124

| 78,332

| 83,478

| 92,359

| 97,872

| 7.20

|

서비스업

(비중)

| 9,088

(13.1)

| 9,183

(12.4)

| 11,052

(14.1)

| 11,990

(14.4)

| 13,205

(14.3)

| 13,695

(14.0)

| 8.55

(0.8)

|

일본

| 전 산업

| 125,287

| 131,840

| 132,268

| 126,216

| 131,291

| 137,230

| 1.84

|

서비스업

(비중)

| 12,483

(10.0)

| 16,300

(12.4)

| 16,042

(12.1)

| 14,893

(11.8)

| 15,494

(11.8)

| 16,448

(12.0)

| 5.67

(2.0)

|

영국

| 전 산업

| 53,068

| 57,084

| 60,314

| 32,275

| 34,597

| 36,644

| -7.14

|

서비스업

(비중)

| 22,149

(41.7)

| 24,802

(43.4)

| 25,415

(42.1)

| 17,696

(54.8)

| 19,703

(56.9)

| 20,940

(57.1)

| -1.12

(15.4)

|

프랑스

| 전 산업

| 75,377

| 38,551

| 39,269

| 82,882

| 85,790

| -

| 3.29

|

서비스업

(비중)

| 25,427

(33.7)

| -

-

| -

-

| 28,544

(34.4)

| 31,033

(36.2)

| -

-

| 5.11

(2.4)

|

* 출처 : 서비스기업의 R&D 실태 및 정책과제_산업연구원(‘22.06)

|

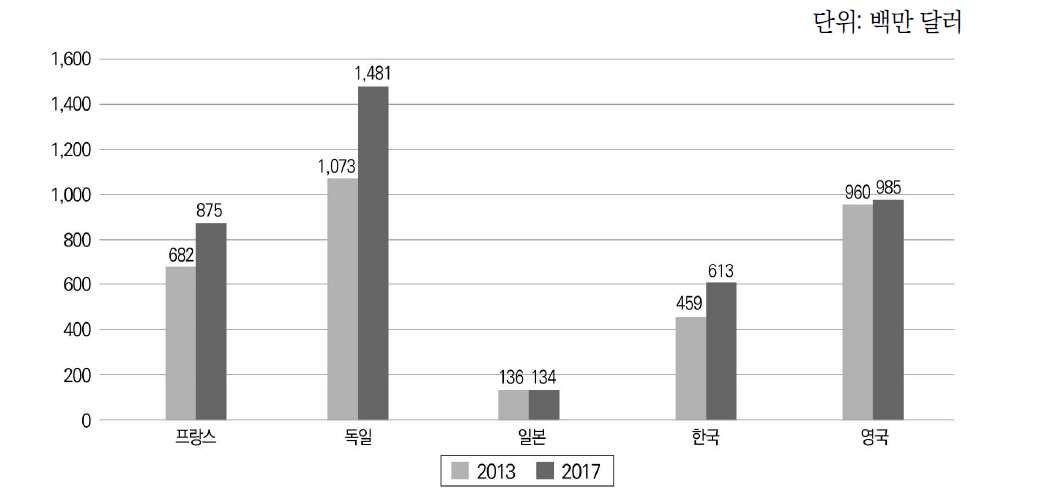

□ 정부 재원 지출 규모는 2017년 기준, 독일이 14억 8,100만 달러로 가장 큰 수준

○ 지출 규모는 독일 다음으로 영국(9억 8,500만달러), 프랑스(8억 7,500만 달러), 일본(1억 3,400만 달러) 순임

○ R&D 지출액의 정부 재원 비율은 독일 11.2%, 영국 5.0%, 프랑스 2.8%, 일본 0.9%순으로 나타남

[ 주요국 정부 재원 서비스업 R&D 지출규모 및 연평균 증가율 ]

(단위 : 백만 달러, %, %포인트)

국가

| 분야

| 정부 재원 R&D 지출액

| R&D 지출액 정부 재원 비율

|

2013

| 2017

| CAGR

(증감)

| 2013

| 2017

| 증감

|

독일

| 전 산업

| 2,323

| 2,929

| 6.0

| 3.4

| 3.2

| -0.2

|

서비스업

(비중)

| 1,073

(46.2)

| 1,481

(50.6)

| 8.4

(4.4)

| 11.8

-

| 11.2

-

| -0.6

-

|

일본

| 전 산업

| 1,328

| 1,210

| -2.3

| 1.1

| 0.9

| -0.1

|

서비스업

(비중)

| 136

(10.2)

| 134

(11.1)

| -0.4

(0.8)

| 1.1

-

| 0.9

-

| -0.2

-

|

영국

| 전 산업

| 2,372

| 2,626

| 2.6

| 4.5

| 7.6

| 3.1

|

서비스업

(비중)

| 960

(40.5)

| 985

(37.5)

| 0.7

(-3.0)

| 4.3

-

| 5.0

-

| 0.7

-

|

프랑스

| 전 산업

| 3,058

| 3,433

| 2.9

| 4.1

| 4.0

| -0.1

|

서비스업

(비중)

| 682

(22.3)

| 875

(25.5)

| 6.5

(3.2)

| 2.7

-

| 2.8

-

| 0.1

-

|

* 출처 : 서비스기업의 R&D 실태 및 정책과제_산업연구원(‘22.06)

|

[ 주요국 정부재원을 통한 서비스 R&D 지출액 비교 ]

|

* 출처 : 서비스기업의 R&D 실태 및 정책과제_산업연구원(‘22.06)

|

② 국내

□ 2018년 한국 서비스업의 기업 R&D 지출총액은 약 70억 달러 주요국과 비교해 가장 작은 수준이며 미국(1,612억 달러)의 4.3% 수준에 불과한 수준

○ 2018년 한국의 전 산업 대비 서비스업의 R&D 지출 비중은 2013년보다 0.5%포인트 상승한 8.9%를 기록하였으나, 주요국 중 최하위 수준

- 2013년 이후 한국 서비스 R&D 지출총액의 연평균 성장률(CAGR)은 9.46% 로 미국(12.25%) 다음으로 높은 증가 추세를 보임

[ 국내 서비스업 R&D 지출 현황 ]

(단위 : 백만 달러, %, %포인트)

국가

| 업종

| 2013

| 2014

| 2015

| 2016

| 2017

| 2018

| CAGR

|

한국

| 전 산업

| 53,574

| 57,181

| 59,635

| 62,822

| 71,696

| 79,511

| 8.22

|

서비스업

(비중)

| 4,491

(8.4)

| 4,680

(8.2)

| 4,750

(8.0)

| 5,343

(8.5)

| 5,861

(8.2)

| 7,057

(8.9)

| 9.46

(0.5)

|

* 출처 : 서비스기업의 R&D 실태 및 정책과제_산업연구원(‘22.06)

|

□ 2017년 한국 서비스업 R&D 지출총액에서 정부 재원이 차지하는 비율은 10.5%이며, 금액으로는 약 6억 1,300만 달러 수준

○ 전 산업을 대상으로 정부가 지원하는 R&D 지출액 중 서비스업의 비중은 2017년 한국이 18.2%로 주요국과 비교해 낮은 수준

- 같은 시점 독일은 50.6%, 영국 37.5%, 프랑스 25.5%로 나타나 한국과 비교해 정부 재원을 서비스업에 더 많이 할당하는 경향을 보임

[ 국내 정부 재원 서비스업 R&D 지출규모 및 연평균 증가율 ]

(단위 : 백만 달러, %, %포인트)

국가

| 분야

| 정부 재원 R&D 지출액

| R&D 지출액 정부 재원 비율

|

2013

| 2017

| CAGR

(증감)

| 2013

| 2017

| 증감

|

한국

| 전 산업

| 2,969

| 3,368

| 3.2

| 5.5

| 4.7

| -0.8

|

서비스업

(비중)

| 459

(15.5)

| 613

(18.2)

| 7.5

(2.7)

| 10.2

-

| 10.5

-

| 0.2

-

|

* 출처 : 서비스기업의 R&D 실태 및 정책과제_산업연구원(‘22.06)

|

다. 기술 및 표준화(규제) 동향

(1) 기술개발 동향

□ COVID-19 확산 이후 서비스 산업이 비대면 서비스로 전환됨에 따라, 시장 변화에 능동적인 대응 필요

○ (산업적 측면) 감염·방역조치, 자발적 거리두기 등 대면을 중심으로 이루어지던 운수, 예술·여가, 음식숙박업 등 대면 서비스업이 전반적으로 위축

○ (기술적 측면) COVID-19 와 4차 산업혁명으로 인해 서비스 산업의 디지털전환 가속화됨에 따라 산업 육성 전략 재편 필요

[ 서비스 산업의 디지털 전환 ]

기술분야명

| 주요내용

|

네트워크/5G

| 환경변화로 소비활동ㆍ정보습득 등의 시공간 제약 해소

모바일기기에 한정되던 온라인 영역이 확장되면서 다양한 신서비스 창출 기대

|

블록체인, 로봇

| (블록체인) 분산성ㆍ탈중앙성ㆍ투명성 등을 통해 신뢰와 보안, 안정성이 중요한 금융서비스나 유통·물류 관리 등 활용 기대

(로봇) 물류·건설·구조 등 전문분야와, 간호·가사 등 가정용 로봇 기술 발달로 대체인력 수요가 높아지는 분야 서비스 제공

|

빅데이터, AI

| (빅데이터) 기 구축된 네트워크와 다양한 디바이스를 통해 정형화, 또는 비정형화된 대규모 데이터 수집ㆍ축적

(AI) 인지 기능을 활용한 학습ㆍ추론 기능 개발 단계에 도달 → 추후 판단 및 문제해결 단계로 진입

|

실감기술

| 콘텐츠 및 미디어 대상으로 3인칭→1인칭 시점의 체험을 가능하게하여 몰입감과 상호작용성을 제고

|

□ 서비스 및 디지털 전환 기술 관련 전문가 의견수렴 결과, 수요조사, 메가트렌드 등을 분석하여 디지털 전환이 필요한 총 4개 기술 분야 선정

[ 디지털 전환 기술 분야 후보 ]

기술 분야 후보

|

□

| AI

| □

| 빅데이터

| □

| 네트워크

| □

| 5G

| □

| 로봇

|

□

| 블록체인

| □

| IoT

| □

| 콘텐츠

| □

| 플랫폼

| □

| 사이버보안

|

① 인공지능

□ 인공지능은 현재 AI 기술이 가진 성능적 한계와 활용적 한계를 극복하기 위한 차세대 AI 기술로 발전되어 나갈 것으로 전망

○ 데이터 축적, 컴퓨팅 파워의 발전, 딥러닝의 진화로 AI 부흥기 진입

□ (기술 융합) 과학 기술과 산업 기술의 성장을 가속하는 혁신의 조력자

□ (산업 융합) 폭발적 시장 성장과 타 산업의 지능형 융합 견인

□ (AutoML 기술) 데이터 과학자 도움없이 기계 스스로 ML 모델을 자동 생성하여 인공지능을 만드는 AutoML 기술에 대한 개발 확대 추세

□ 머신러닝 개발과정에서 소모적이고 반복되는 작업을 자동화하는 프로세스인 AutoML의 지속적인 부상으로 기업의 수요 또한 빠르게 증가할 것으로 전망

□ AutoML 기술로 데이터 수집·전처리, 특징 추출·설계, 모델 선택·튜닝· 최적화 등의 과정을 자동화하여 비전문가들의 인공지능 서비스 개발 진입장벽을 크게 낮추며 이로 인해 인공지능 전문 인력 부족 문제를 완화할 것으로 기대

□ (딥러닝 기술) 온 디바이스 인공지능을 위한 경량 딥러닝 기술에 관심 집중

□ 기존 대용량 데이터와 고성능 컴퓨팅 자원을 가진 중앙 클라우드 서버 기반의 딥러닝 기술을 대용량의 데이터를 처리하기에 충분한 하드웨어를 지원하지 못하는 엣지 디바이스에 적합한 경량 딥러닝 기술개발 진행

□ (대규모 언어모형) 글로벌 빅테크 기업들은 경쟁적으로 대규모 언어모형을 발표하고 있으며 규모가 기하급수적으로 커지고 있음

□ (언어모형) 언어모형은 컴퓨터가 글이나 대화를 이해하도록 만드는 인공지능을 뜻하며 사람과의 협업 및 교류에서 혁신적인 변화를 야기

□ (대규모 언어모형: LLM, large language model) 언어모형은 성능의 향상과 범용성을 늘리기 위하여 점점 더 커지고 있으며 최근에는 실제 사람과 유사한 수준의 대화를 할 정도로 발전

□ (언어모형의 규모) 언어 학습을 위해 일반적으로 변환기(Transformer) 기반의 모형을 사용, 언어모형의 규모는 해당 모형에서 학습하는 매개변수(파라미터 혹은 가중치)의 개수를 지칭

□ (규모적 확장 이유) 규모적 확장은 모형의 성능향상 (딥러닝 모형은 일반적으로 매개변수 개수에 비례하여 정확도가 상승 뿐만 아니라 다양한 임무 (번역 문장생성 감정분석 등)를 수행할 수 있는 범용성을 개선하는 과정이기도 함

□ (대표모형) 오픈AI GPT-3의 등장으로 AI가 인간 수준의 언어능력 구현이 가능한 것으로 확인되며 구글의 PaLM, 네이버의 하이퍼클로바. 화웨이의 PanGu-Alpha 등 대규모 언어모형들이 차례로 등장

□ (소규모 언어모형) 대규모 언어모형의 학습에는 엄청난 비용이 필요하고 실생활에서 사용하기에는 너무 무거우므로 이를 보완하기 위한 소규모 모형 80억 개 이하 파라미터에 대한 연구가 진행 중

□ (멀티모달 학습) 성능향상을 위해 한 종류의 데이터 외에 여러 형태의 데이터를 종합적으로 활용하여 학습을 진행하는 방식인 멀티모달 학습이 제안되었으며 뛰어난 성과를 보임

□ 멀티모달이란 한 종류의 데이터 외에 여러 형태의 데이터를 종합적으로 활용하여 학습을 진행하는 방식으로 고객과 다양한 접점에서 원하는 검색 결과를 제공하거나 고객의 질문에 자연스럽게 대화하고 상담할 수 있는 멀티모달 AI 원천기술 개발 및 상용 서비스 등장

□ 글로벌 AI 기업들은 학습데이터에 이미지를 추가해 대규모 언어모형을 대규모 멀티모달 모형으로 확장

□ (복합감성 AI) 사람과 정서적 공감을 위하여 다중 감각 기반 공감 AI, 감성 증강 AI, 사회적 인지 및 행위 수행이 가능한 로봇 AI 기술발전

○ 다중 감각(시각/청각/촉각/센서 데이터 등) 입력 기반 상황 이해 기술은 아직 상향(Bottom-up) 방식으로 하향(TopDown)식 맥락 정보와 개념 레벨의 추상화 없이 패턴의 발견 위주의 연구가 주를 이루고 있으나, 향후 상향식-하향식 맥락 지식기반 양방향 동시 협력인지 기술로 발전

○ 인간의 감정을 이해하는 연구는 크게 감정 인식과 감정 생성/합성을 중심으로 연구되었으며, 향후 감정증강 AI 기술로 발전하여 헬스케어, 금융 챗봇, AI 교사와 같은 분야로 확산

② 빅데이터

□ 빅데이터는 인공지능 기술발전을 가속화시키면서 그 중요성이 확대되었으며, 인공지능, IoT, 엣지 등과 더불어 지속적으로 발전할 것으로 전망

○ 초기 빅데이터 기술은 다량의 데이터를 신속하게 처리하는 기술 위주로 발전되어 왔으나, 최근 인공지능 분석 기술과 결합되어 기존 데이터 분석 기법에 다양한 지능을 부여하는 형태로 발전할 전망

○ 데이터 분석을 활용하는 산업영역이 확대되면서, 많은 분석가가 쉽게 양질의 데이터를 구하고 적절한 데이터 분석방법론을 활용할 수 있는 데이터 분석 대중화 기술이 발전할 전망

□ (대형 언어 모델) 여러 기업 및 연구 기관에서 다양한 용도와 성능을 지는 대형 언어 모델(Large Language Models, LLM)을 개발

○ 대형 언어 모델(LLM)은 대규모의 데이터셋을 학습하여 자연언어 이해와 생성 능력이 뛰어난 인공지능으로 대규모 파라미터를 가지고 있으며, 이를 통해 문맥을 이해하고, 질문에 답변하며, 글을 작성하고, 코드를 생성하는 등 다양한 언어 작업 수행

○ LLM은 지속적으로 발전하고 있는데, 모델의 크기뿐만 아니라 효율성, 다양한 언어에 대한 지원, 더 나은 이해력과 창의성을 향상시키려는 연구가 진행

□ (빅데이터 패브릭) 분산 데이터 환경에서 마찰 없는 엑세스와 데이터 공유를 가능하게 하며 사일로화된 저장소를 탈피해 일관된 단일 데이터 관리 프레임 워크 구축

○ 데이터 거버넌스, 데이터 웨어하우스/데이터 레이크, 데이터 가상화로 구성

○ 빅데이터를 통해 비즈니스 가치창출을 위해 데이터 거버넌스가 반드시 필요

□ (데이터 레이크) 대규모의 다양한 원시 데이터 세트를 기본 형식으로 저장하는 데이터 리포지토리 유형

○ 데이터 레이크 시장 성장의 가장 큰 요인 세 가지는 데이터 플랫폼 현대화 및 통합의 필요성, 가치 실현 시간 단축, 비용 절감임

□ (빅데이터 지식처리 플랫폼) 딥러닝 및 인공지능과 결합된 형태의 빅데이터 분석 플랫폼이 등장

○ 심층 질의응답이 가능하고 고속 병렬 처리 방식으로 연산 소요시간을 대폭 단축시킨 차세대 지능형 지식처리 플랫폼으로의 진화가 진행 중

○ 이미지 분석을 필두로 딥러닝 기술이 발전하여 향후 IoT에 의해 생성되는 시계열 예측 데이터에 대한 스트림 기계학습 등장이 예상

□ (분석/시각화 상용 솔루션 개발) 하둡(Hadoop)에 의해 주도되었던 빅데이터 플랫폼에서, 고속 메모리 기반분석 등 분석/시각화를 강조한 상용 솔루션들이 부각되는 중

○ 기능과 성능을 개선하기 위한 클러스터 컴퓨팅 프레임워크 방식의 스파크(Spark)로 대변

□ 고속 분석을 보장하는 Apache Spark가 급격하게 자리 잡고 있으며, NFLab에서는 Spark용 분석 시각화 도구인 Zeppelin을 오픈소스로 공개하여 세계적으로 주목을 받고 있음

□ (빅데이터 플랫폼 서비스) IoT의 증가로 특히 시계열 빅데이터 처리 전용 솔루션들이 증가

○ 클라우드 형태로 빅데이터 플랫폼을 제공하는 서비스가 증가하는 추세

□ Google, Amazon AWS, Microsoft Azure, Oracle 등 거의 모든 글로벌 회사가 클라우드형 빅데이터 서비스 제공

□ (음성 언어 처리 기술) 스마트폰 중심으로 한 모바일 인터넷 환경에서의 음성 인식을 사용함으로써 엄청난 규모의 사용자 로그 데이터를 확보하고 있는 상황

○ 음성언어 처리기술은 크게 불특정 다수화자의 다양한 발음 특성을 표현을 목적

○ 통계적 방식으로 대표 패턴을 생성하는 빅데이터 기반의 음향모델과 n개 단어열에 대한 출현 빈도를 확률값으로 나타내는 n-gram 기법을 활용한 음성 데이터의 문법적 구조를 모델링 하는 것으로 구분

③ 플랫폼 기술

□ 디지털 기술의 혁신과 비대면 사회로의 급격한 전환으로 플랫폼이 폭발적으로 성장하고 전산업으로 확산되면서 디지털 경제를 견인

○ 플랫폼은 산업 융합·혁신, 신시장 창출로 스타트업·소상공인·창작자 등에게 성장기회를 제공하고, 이용자 편의 증가, 비용감소 등 사회 후생을 증대

□ (SW/미디어 서비스 플랫폼) 게임 기반의 크로스 플랫폼 구축 기술에 대한 개발이 활발

○ 포트나이트는 모든 게임 디바이스(iOS, 윈도우, 안드로이드의 핸드폰, 플레이스테이션, 엑스박스 및 닌텐도 스위치)에서 이어서 게임이 가능. 이를 기반으로 게임 속에서 가상 콘서트를 통해 게임뿐 아니라 영상, 음악 등의 미디어까지 소비할 수 있는 환경을 제공함으로써 유튜브, Netflix 등의 OTT에 막강한 경쟁사로 등극할 가능성을 열어둠

□ 양방향 미디어 구현 기술은 미디어 기반 플랫폼 구축에 핵심기술로 발전할 전망

○ Netflix는 2017년 ‘장화 신은 고양이:동화책 어드벤처’라는 시청자의 선택에 따라 결말이 변하는 애니메이션을 공개. HBO도 ‘MOSAIC’이라는 양방향 드라마를 앱으로 구현하여 캐릭터를 선택하여 그 캐릭터의 입장에서 드라마 전개 내용을 보여주는 방식

□ (비대면 서비스 플랫폼) 기존에 많이 사용되던 RFID에서 NFC(Near Field Communication)를 통한 근거리 무선 통신 기술을 위주로 기술개발 동향이 이동

○ NFC는 말 그대로 근거리 무선통신 규격으로 13.56MHz 대역의 주파수를 이용해 데이터를 송수신하는 기술로 RFID와 다르게 읽기뿐만 아니라, 쓰기가 가능

○ NFC는 기능에 따라 크게 콘텐츠(사진파일, 음악파일) 송수신을 위한 P2P 모드(Peer 2 Peer Mode), RFID 태그의 제품 정보, 가격 등의 정보를 읽고 쓰기 위한 리드/라이트 모드(Read/Write Mode), 교통카드 결제 및 상품 결제, 포인트 적립을 위한 카드에뮬레이션 모드(Card Emulation Mode) 등 3가지 모드로 구분

□ (콘텐츠 서비스 플랫폼) 콘텐츠와 인공지능을 융합하여 이를 기반으로 플랫폼을 구축하는 새로운 방식들이 지속해서 개발 중

○ 영화관 구독 서비스로 유명한 무비패스의 창업자 Stacy Spikes는 15분가량의 광고를 보면 무료로 영화표를 주는 Preshow라는 서비스를 런칭

○ 샌프란시스코의 Volta는 전기자동차 충전을 무료로 해주고, 대신에 충전소에 광고를 유치하여 충전소를 구축하고 운영비를 충당하는 비즈니스 모델을 개발 런칭

□ TV나 PC, 태블릿PC, 스마트폰 등 다양한 기기에서 하나의 콘텐츠를 끊임없이 이용할 수 있게 해주는 N스크린 서비스 기술에 대한 개발이 활발하게 진행

○ 사용자가 TV로 시청하고 있는 영상 콘텐츠와 연관된 추가 정보 및 상품 광고 등을 스마트폰과 같은 주변기기를 통해 동시에 제공할 수 있는 Adaptive Source Multi Device(ASMD) 방식으로 진화

○ N-Screen 기술 중 OSMD(One Source Multi Device)보다는 ASMD를 활용하면, 미디어 기반의 서비스 플랫폼 구축에 도움을 줄 수 있음

□ (IoT 기반 서비스 플랫폼) IoT 플랫폼에서는 모바일 단말을 중심으로 IoT 인터페이스 기술, 개인 중심의 기기 연동 활동 기술 등이 급속도로 발전 중

○ 디지털 광고 장치, 차량 및 홈 네트워크와의 인터페이스 기술, 다른 장치의 원격제어 및 이동통신망을 이용

○ IoT(Internet of Things)는 모든 사물에 센서나 통신 기능을 부가하여 지능적으로 정보를 수집하고 상호 전달하는 네트워크를 의미. 즉, 모든 기기가 센서로 단편 정보를 다른 기기와 통신하며 우리 주변 환경을 조절해주는 기술

○ IoT의 주요기술로는 주위 환경으로부터 정보를 얻을 수 있는 물리적 센서 기술, 인간과 사물, 서비스를 연결시킬 수 있는 유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술, 정보를 센싱, 가공/추출/처리, 저장, 판단, 상황인식, 인지, 보안/프라이버시 등 특정 기능을 수행하는 응용서비스와 연동하는 인터페이스 기술 3가지가 존재

□ (증강현실 서비스 플랫폼) 가상 객체의 표현 기술, 사물 인식과 문맥 정보 활용기술, 위치/사회관계망 등을 포함한 증강 데이터의 연계 기술, 모바일 코드 및 마커 기술 등이 핵심기술로 평가되어 개발 중

○ 증강현실은 실세계 정보와 온라인 정보, 문맥 정보 등을 결합하여 사용자에게 더욱 편리한 편의성과 활용성을 제공할 수 있도록 하는 표준 기술

○ 증강현실 인터페이스의 한 형태로 스마트폰 카메라로 입력되는 실세계 정보가 검색 조건으로 전송되고 검색 결과를 처리한 정보들이 부가 정보로 합성되어 나타나는 증강현실 기반의 검색 기술, 실제 보이는 환경(깊이, 크기, 사물 등)을 인식하여, 가상의 객체를 실제 환경에 어울리게 보이는 MR 기술 등으로 발전 중

○ 증강현실 서비스를 이용한 대표적인 서비스 플랫폼은 포켓몬고로 MR과 위치 기반 기술을 적용한 게임 서비스를 통해 마켓팅 플랫폼으로 진화

④ 서비스로봇

□ 서비스 로봇은 로봇 시장을 견인하고 있으며 제조 및 물류 현장에도 서비스 로봇이 활발하게 도입

○ 첨단 푸드테크 기술 적용 로봇, 시설물 관리·보안 순찰 로봇 등 다양한 산업 분야에 서비스 로봇 등장

□ COVID-19 이후 물류 유통업계를 중심으로 자율이동로봇(AMR)과 무인운반로봇(AGV) 등의 보급이 빠른 속도로 확대

○ 병원에선 의약품을 이송하는 병원용 운반 로봇, 방역 활동을 수행하는 소독 로봇 등이 속속 도입

□ 생성형 인공지능을 적용한 서비스 로봇에 5G 통신망과 클라우드 서비스를 결합하면 인공지능 로봇과 인간 간 커뮤니케이션이 실시간으로 이뤄질 수 있을 것으로 기대

○ 거대언어모델에 기반한 자연어 이해와 생성형 인공지능 기술을 통해 로봇은 인간의 언어를 이해하고, 더욱 자연스러운 대화를 생성 가능

□ 다양한 첨단기술 결합되면서 로봇의 지능화 한층 가속화

○ 딥러닝 기반 실시간 음성 합성 솔루션(TTS)과 음성인식 솔루션(STT), 시각 지능, 인공지능 번역 기술이 결합

○ 얼굴 인식(Face Recognition), 사물 인식(Object Recognition) 등 기술도 이미 상용화 단계에 접어듬

□ 서비스 로봇의 보급 활성화로 로봇 통합 운영 플랫폼의 개발 및 보급도 활발해질 전망

○ 다수의 이기종 서비스 로봇을 통합 관제할 필요성이 높아지면서 통합 플랫폼의 중요성이 증가하고 있으며, 물류 및 유통산업을 중심으로 로봇 통합 운영 플랫폼의 쓰임새가 확대되고 있는 것이 주목할 부분

□ 국내 지능형 센서 기술력은 선진국 대비 낮은 상황이며, 소자, 신호처리, 센서 전원관리 기술, 센서 통신 등을 중심으로 연구개발 진행

○ 센서 소자기술은 센서를 둘러싼 주위 환경으로부터 측정의 신뢰성을 확보하고 이용자 수요에 맞는 정보제공을 목표로 기술개발

○ 방대한 데이터를 수집‧처리할 때 복합센서 모듈이 적용된 기기나 장치가 데이터를 안정적이고 효율적으로 처리할 수 있는 신호처리 기술개발 목표

○ 디바이스 크기의 소형화로 인해 전력 효율화를 목표로 센서전원관리기술 개발

○ 지능형 센서의 통신 모듈은 통신 프로토콜에 따라 제작되어 통신 모듈 제작 기술보다 통신 프로토콜 기술에 관심 주목

□ 로봇 소프트웨어 기술에서는 OS 관련 기술과 시뮬레이션 기술의 필요성 증가 및 관련 기술개발

○ 로봇 소프트웨어는 오픈 플랫폼 기반의 로봇 운영체계(ROS)와 로봇 서비스플랫폼(OPRoS)은 기기의 실시간성 개선이 핵심

○ 로봇 현장 적용을 위한 사전 검토와 디지털 가상생산의 등장으로 로봇 시뮬레이션에 대한 필요성 증대 및 관련 기술개발 진행

□ 이동지능 기술은 지능형로봇 개발에 필요한 필수 기술이며 정형화되지 않은 공간에서의 로봇 이동지능 기술 향상을 목표

○ 4족 보행 로봇의 이동능력은 비정형 환경에서 주변 환경을 인식하고 도착 지점의 정확한 이동을 요구하나 국내에서는 이와 관련하여 기술적 보완 필요

○ 개별 물류로봇의 이동지능 기술은 완성형에 가까우며 다수의 로봇을 총괄관리 할 수 있는 관제 시스템 기술개발이 진행 중

(2) 표준화(규제) 동향

□ ‘디지털 기술 표준화’ 전략을 발표하여 AI, 데이터, 6G, 차세대보안, 양자, 디지털 콘텐츠 등 12대 디지털 혁신기술의 국제 표준 선점 방안 수립(’23.11)

○ 국가 간 기술 패권 경쟁의 주요 승부처로 표준 선점이 급부상함에 따라 주요국은 국가 표준 정책을 수립하고 표준화 지원을 강화하는 등 표준을 국제 경쟁력 강화를 위한 전략 자원으로 활용

○ 한국은 한-미 차세대 핵심·신흥 기술 대화(’23.4월 신설)와 같은 협의체를 통해 동맹·우방국과 국제표준화를 포함한 협력을 강화하고, 디지털 심화 시대의 보편적 디지털 질서 규범인 디지털 권리장전(’23.9)을 발표하는 등 국제사회의 디지털 경제질서 구축에 적극적으로 참여

○ 표준화 전략은 차년도 ICT 표준개발 및 연구개발 과제 기획을 위한 기반 자료를 제공함으로써 기술개발과 표준화 간 연계를 강화하고, ‘표준화 기획 – 기술개발 및 표준개발 과제 반영 – 표준 성과 검증’에 이르는 표준화 전주기 추적 관리를 통한 선순환 체계 구축에도 활용할 계획

□ ‘서비스 표준화 추진전략’을 발표하여 2025년까지 3대 분야(유망, 생활, 안전)에서 100대 핵심 서비스 표준 개발(’21.04)

○ 디지털 전환 가속화와 비대면 경제 활성화에 발맞춰 유망 서비스의 혁신성장 지원과 서비스품질 강화를 위해 정부가 서비스산업 표준화에 나섬

○ 100대 표준화 과제는 혁신 서비스 창출 여부, 비대면 서비스 활성화 등 표준 제정 시급성, 국제표준화기구의 표준화 동향 등을 고려하면서, 산‧학‧연 전문가 대상 수요조사와 심층 검토 결과를 토대로 선정

○ 표준 개발 뿐만 아니라, 표준 활용과 인증제도 확산, 인력양성을 지원하기 위한 인프라 구축 방안도 서비스 표준화 전략에 포함

□ 산업연구원의 실태조사에 따르면, 우리나라의 혁신제조기업 서비스 R&D‧혁신 활성화를 위한 규제 완화 수요로 ‘R&D 투자활동 규제’가 높게 나타남

○ 신규 사업 진출/사업 영역 다각화 규제, 신규 설비 투자 규제, 경영 자율성(구조조정, 해고 등) 규제, 유통 및 판매망 확보 규제, 서비스 상품 요건에 대한 규제 중 시대에 뒤처지거나 불필요한 규제 순으로 높게 나타남

① 인공지능

□ 국외 공식 인공지능 표준화 기구에는 ITU-T-SG2(Operational aspects)가 있으며 효율적인 전기통신망의 운영 및 관리 관련 분야 인공지능 기술 적용 표준을 개발 담당하고 있음

○ 주요 개발 내용으로는 인공지능 기반의 5G RAN 시스템 에너지 절약 관리 요구사항, 인공지능을 활용한 통신 운영 및 관리 프레임워크, 인공지능을 활용한 통신 운영의 작업 절차 요구사항, 인공지능을 활용한 통신 운영 및 관리의 지능 레벨 등의 표준을 개발 중

□ 국내에서는 인공지능의 국가 표준화를 위해 국가기술표준원, 국립전파연구원 등에서 용어 표준 제·개정 작업 등을 수행하고 각 단체에서는 산업별 인공지능 표준화를 위한 개발 추진 중

② 빅데이터

□ 국외 공식 빅데이터 표준화 기구에는 ISO TC184가 있으며 스마트 제조 지원을 위한 다양한 표준 개발 담당하고 있음

□ 국내에서는 빅데이터의 국가 표준화를 위해 국가기술표준원, 국립전파연구원 등에서 상호운용성을 위한 메타데이터 등을 수행하고 각 단체에서는 산업별 빅데이터 표준화를 위한 개발 추진 중

③ 플랫폼

□ 서비스플랫폼* 기술을 적용한 다양한 서비스의 표준화를 통해 서비스 이용자 및 사업자의 접근성 제고

○ (메타데이터) 에듀테크 분야 초‧중등, 대학, 평생교육 등 생애 전주기 교육 이력 통합관리를 위한 사용자 행동 모델 메타데이터 표준화

○ (상호운용성) 맞춤형 서비스의 편의성‧확장성 확보를 위하여 메타데이터 상호운용성 확보 및 AI 기반 데이터 유통 생태계 구축

○ (개발 표준) 학습 분석 상호운용성 국제 표준의 국가표준 부합화

○ VR‧AR 등 실감형 콘텐츠 활용을 위한 학습자 사용환경 가이드라인 수립

○ 안전한 가상‧증강현실 콘텐츠 이용환경을 위한 휴먼팩터 가이드라인 등의 표준화 추진

○ 관련 휴먼팩터, 콘텐츠, 네트워크, 디스플레이 등의 사안별 표준화 기대효과

○ (원격 근무) 장소 및 시간 제약 없는 스마트 원격 근무가 가능하도록 시스템-시스템 간 상호운용성 확보

④ 서비스로봇

□ ISO 로봇관련 표준화 활동은 9개의 분과(의료분과는 IEC와 공동 작업 중)로

□ TC299의 표준화 범위(scope)는 완구 및 군사 응용 분야를 제외한 로봇 분야의 표준화를 목표

○ ’22년 10월 기준으로 표준 26종이 제정되었으며 11종이 현재 개발 중

라. 환경분석 종합

□ (서비스 산업에 대한 지원 확대) 공공서비스를 통한 서비스 산업 생태계 구축 지원 및 다양한 활성화 정책 시도

○ 제조업 연계 및 해외수출 여건 마련 등 국가 주도의 서비스 R&D 활성화 전략을 수립 중이며, 현재 국회에 오랫동안 계류중인 서비스산업발전기본법의 입법 촉구

○ 디지털 시대에 신규 규제 도입으로 인한 신규 리스크 발생을 최소화 필요

□ (서비스 산업의 낮은 생산성) 미래 성장 동력으로 중요성이 강조되지만, 노동생산성이 낮고 대기업과 중소기업의 격차가 크며 GDP가 정체됨

○ 제조업보다 더 큰 부가가치를 창출함에 따라 경제가 서비스 중심으로 전환되면서 서비스 산업이 새로운 성장 동력의 역할을 할 것으로 예상

○ 서비스 산업과 제조업의 노동생산성 격차가 점차 확대되고, 서비스 산업의 GDP(국내총생산)가 정체됨에 따라 서비스 산업의 성장세 지속을 위한 노력 필요

□ (디지털 기술을 통한 성장) 인공지능, 기계학습, 로봇 등 신기술의 도입으로 서비스 시장 성장을 촉진

○ 디지털 전환, 비대면 형태 등과 같이 소비트렌드가 변화하며 관련한 서비스 산업 시장 확대 추세

○ 하지만 주요국 대비 낮은 R&D 지출 규모로 인해 글로벌 경쟁력 약화 우려

□ (세계 최고 수준의 ICT 인프라 활용) 수준 높은 국내 ICT 인프라를 활용하여 제조업‧IT의 경쟁력을 강화하고 한류 등 소프트파워 기반의 해외 진출 모색이 가능

○ ICT 인프라를 통한 의료 진단 기술, 콘텐츠 능력, 전국적 배송망 등을 통한 새로운 가치창출이 지속됨

○ 개인정보보호, 정보보안 등 ICT 과의존에 따른 사고 리스크 고려 필요

□ (신기술 활용을 통한 다양한 서비스 개발) 인공지능, 빅데이터, 플랫폼 기술, 서비스 로봇 등을 활용하여 새로운 서비스 개발, 기존 서비스 고도화, 새로운 융합 서비스 창출 등의 서비스 고부가가치화 추진·

[ 「서비스 R&D」 환경분석 종합 ]

구분

| 기회요인

| 위협요인

|

정책

| 공공서비스를 시작으로 서비스 산업 생태계 구축을 위한 정책 지원 강화

제조업 연계 및 해외수출 여건 마련 등 국가 주도의 서비스R&D 활성화 전략으로 인한 국가 지원 확대

| 무형성, 소멸성 등 서비스 산업의 고유 특성으로 파생되는 정책 지원 및 적용의 혼선 발생

디지털 시대에 맞는 신규 규제 도입으로 인한 법인세 부과 등 신규 리스크 발생

|

산업

| 서비스 산업은 경제의 서비스화에 따라 미래 신성장 동력으로 역할을 수행할 것으로 예상

매년 제조업보다 큰 부가가치 비중을 차지

| 서비스업의 노동생산성은 제조업 대비 낮은 수치로 격차가 확대되는 추세

대부분 업종에서 중소기업의 노동생산성이 대기업의 절반 수준에 미침

서비스 산업의 GDP 수년간 정체된 상황

|

시장

| 다양한 산업에서 인공지능, 기계학습, 로봇 등의 신기술을 도입하며 기술 발전이 이루어지며, 서비스 시장 성장을 촉진

디지털 전환, 비대면 형태 등과 같이 소비트렌드가 변화하며 관련한 서비스 산업 시장 확대 추세

| 주요국에 비해 서비스 R&D 지출 규모가 매우 낮은 수준

전 산업 대상 서비스업 R&D 지출 총액에서 정부 재원이 차지하는 비중이 낮은 편

|

기술

| 세계 최고 수준의 ICT 인프라 보유로 의료 진단 기술, 콘텐츠 능력, 전국적 배송망 등이 ICT기술과 접목되어 새로운 가치 창출

한류 등 강한 소프트파워, 우수한 제조업‧IT 경쟁력을 기반으로한 서비스기업의 해외 진출 모색 가능

| 국내 서비스산업의 생산성이 OECD 평균의 70% 수준에 불과한 낮은 수준

사생활 침해 등 개인정보보호 위협 및 보안 위험 증가

공공인프라 SW의 오작동 등으로 발생하는 높은 사회적 비용

AI 과신뢰/과의존으로 인한 사고발생 위험(자율주행차 등)

|

|

중소기업 대응전략

|

인공지능, 기계학습, 로봇 등의 신기술을 적극 도입하여 서비스 혁신을 추진

국내외 소비 트렌드 변화에 적응하고 해외 시장 진출을 모색할 수 있도록 디지털 전환과 비대면 서비스에 대응하는 전략을 수립

공공 Sw 오작동과 같은 리스크 관리를 고려한 정부 재원 및 공공 인프라를 활용한 공공서비스 기반 생태계 참여 추진

개인정보보호 및 보안 위협에 대응하며, AI 과신뢰/과의존으로 인한 사고 예방 대책을 수립하여 기술 개발 추진

|

3. 세부분야별 품목 로드맵

가. 정보통신 서비스

(1) 전략품목 선정

□ (AI‧클라우드 플랫폼 기반 층간소음·진동 개선 서비스) 기존에는 층간소음 분쟁을 완화하기 위해 소음완화(중화), 노이즈캔슬링과 같은 음향 신호처리기술 개발과 방음재 사용, 소음저감 구조 시공 등 건축기술 개발을 통해 층간소음 문제에 대응하고 있으나 고비용, 낮은 실효성, 기존 주택 적용 어려움 등의 한계점 존재

□ (AI‧클라우드 플랫폼 기반 주거안전 취약계층 돌봄 서비스) 기존 IOT 기반 주거안전 취약계층 돌봄 서비스는 안전 쪽에 집중되고 있으며, 생활센서 통해 생활패턴 분석 시도가 이뤄지고 있으나 분석결과의 신뢰성이 높지 않아 서비스 실효성이 낮음

□ (소상공인 무인점포 지원 솔루션) 이통사, 플랫폼사는 소상공인 매출에 도움이 되는 ICT서비스를 다수 제공하고 있으나 IT정보기술 활용에 대한 어려움에 따른 DX전환 느림 및 도입 비용으로 사용률 저조하고, 소상공인 직접적인 매출에 필요한 효능성이 좋은 최소한의 디지털 기기 도입 희망

□ (가상자산 연계 기반 서비스 생성 플랫폼) 최근 중소기업들은 가상 금형장비, 가상 제조프로세스, 3D 맵 등 다양한 가상자산들을 보유하고 있으며, 이종의 가상자산 연계를 통해 신규 서비스를 개발할 경우 새로운 수익 창출 가능

□ (교통 인프라 연계형 교통 약자 안전 솔루션) 장애인, 교통약자, 어린이를 위한 안전사고 예방 및 정보 전달 등의 편의 개선 필요

[ 「정보통신 서비스」 전략품목 ]

구분

| 전략품목명

| 개요

| 개발목표

(핵심성과)

|

1

| AI‧클라우드 플랫폼 기반 층간소음·진동 개선 서비스

| 공동주택 층간소음 분쟁을 완화하기 위해 저비용 소음·진동 데이터 센싱 기반 AI 분석 기술을 통해 개인 맞춤형 스트레스 지수로 환산가능한 소음 측정·판별 기술을 개발하여 내부 알람을 통해 거주자 실내 행동개선을 유도하는 생활 밀착형 안내 서비스

| 행동 개선을 유도하는 생활 밀착형 안내 서비스 개발

|

2

| AI‧클라우드 플랫폼 기반 주거안전 취약계층 돌봄 서비스

| IoT 센서 기반 정보수집을 통해 주거 취약 계층의 고독사 방지 등을 위한 서비스 R&D

| 포용적 주거약자 돌봄서비스 모델 발굴

|

3

| 소상공인 무인점포 지원 솔루션

| 고객 매출과 연관되는 결제, 주문, 배달, 마케팅 수단이 가능한 저비용의 Cloud형 POS기 서비스 제공

| 무인점포용 디지털 전환 기술 개발

|

4

| 가상자산 연계 기반 서비스 생성 플랫폼

| 각 기업이 보유한 가상자산을 연계하여 활용할 수 있는 기술을 통해 고도화된 다양한 서비스를 생성하는 플랫폼

| 수익 모델 창출이 가능한 新서비스 생성 플랫폼

|

5

| 교통 인프라 연계형 교통 약자 안전 솔루션

| 사용자 위치 기반 특정 지점 이동시 교통 약자를 대상으로 해당 지역의 안전 관련 정보를 전달해 주는 솔루션

| 안전사고 예방 및 정보 전달 등의 편의 개선

|

(2) 전략품목 로드맵 구축

□ (총론) 정보통신 서비스 이슈에 대응하는 생활 환경 개선, 신규 서비스 개발 및 지원 등을 위한 AI‧클라우드 플랫폼 기반 주거안전 취약계층 돌봄 서비스, 소상공인 무인점포 지원 솔루션 등 품목 로드맵 구축

○ (AI‧클라우드 플랫폼 기반 층간소음·진동 개선 서비스) 행동 개선 유도를 통해 층간소음 분쟁 완화에 기여

○ (AI‧클라우드 플랫폼 기반 주거안전 취약계층 돌봄 서비스) 취약계층에 대한 돌봄서비스로 안전하고 쾌적한 주거환경 지원 기대

○ (소상공인 무인점포 지원 솔루션) 무인점포 수가 증가하고 있으나 관리 기술의 부재로 창업에 어려움이 있는 소상공인의 어려움 해소 기대

○ (가상자산 연계 기반 서비스 생성 플랫폼) 데이터 융합 시대에 기업이 보유한 다양한 가상자산의 연계를 통해 신 서비스 개발로 부가가치 창출 기대

○ (교통 인프라 연계형 교통 약자 안전 솔루션) 장애인, 교통약자, 어린이들의 교통 사고 위험을 낮추기 위한 정보 전달 및 사고 예방 기대

[ 중소기업 전략기술로드맵 「정보통신 서비스」 품목 로드맵 ]

나. 헬스케어 서비스

(1) 전략품목 선정

□ (데이터 분석 기반 건강관리 서비스) 데이터 기반 건강관리 서비스 필요성 및 관련 스타트업 기업 수의 증가로 관련 시장의 고성장 전망에 따라 R&D 필요성 확보

□ (모바일 및 웨어러블 기기 활용 운동 지원 서비스) 개인 건강관리에 대한 관심과 더불어 관련 제품에 대한 증가하고 있으며, 보건의료 관점의 국가적 필요성 증대

□ (원격 모니터링 활용 임상 및 환자 관리 서비스) 의료 사각지대 해소에 대한 사회적 수요 및 분산형 임상시험 도입 등 기술적 수요 증가

□ (AI 맞춤형 환자·고령자 돌봄 플랫폼) 헬스케어 분야 특성을 반영한 개선 기술 개발을 촉진하고, 초고령화 시대를 맞이하여 관련 서비스 시장의 급격한 성장과 더불어 급변하는 기술적 측면의 대외 경쟁력 확보 필요성 확인

□ (노인장기요양 수급자 온라인 매칭·관리 시스템) 초고령화 사회 진입과 맞물린 노인장기요양보험 시장의 급성장 및 서비스 방식의 특성으로 인한 정보 비대칭 및 비효율성 개선 필요

□ (3D 신체형상 시뮬레이션 서비스) 체형관리 및 비만관리, 운동 프로그램 수행 전후 비교, 수술·시술 전후 비교 등 다양한 부문의 수요 증대로 인해 기술개발 필요성 존재

[ 「헬스케어 서비스」 전략품목 ]

구분

| 전략품목명

| 개요

| 개발목표

(핵심성과)

|

1

| 데이터 분석 기반 건강관리 서비스

| 데이터 기반 건강관리 서비스는 병원에서 생성되는 검진기록과 혈당, 혈압, 심박수, 체지방, 체중 등 개인이 직접 측정하여 획득하는 건강정보, 운동, 식이, 수면, 음주, 흡연 등 일상생활 정보 등 건강에 관련된 정보를 바탕으로 건강을 증진하고 질병을 예방하며 관리하는 서비스

| 국가 의료재정 부담 완화, 국민 건강 증진, 헬스케어 서비스 산업의 국가 성장동력화

|

2

| 모바일 및 웨어러블 기기 활용 운동 지원 서비스

| 모바일 및 웨어러블 기기를 활용하여 개인별로 데이터를 확보하고, 이를 근거로 맞춤형으로 운동을 지원하는 서비스

| 운동 지원을 통해 질병을 예방 및 새로운 운동 관리의 패러다임 실현이 가능

|

3

| 원격 모니터링 활용 임상 및 환자 관리 서비스

| 원거리 통신과 정보기술을 활용하여 의료진과 떨어져 원거리에 있는 환자 및 임상 시험 대상자를 직접 대면하지 않고 환자 및 임상 시험 대상자의 상태 및 생체 신호를 모바일이나 웨어러블 기기를 활용하여 모니터링 하는 기술

| 삶의 질을 개선하고 의료비를 절감하는 효과 발생

|

4

| AI 맞춤형 환자·고령자 돌봄 플랫폼

| 기존의 제한적 정보에 의존한 간병인 매칭 방식에서 벗어나 환자·고령자 상태 및 진단명 등과 간병인 경력(기존 매칭 이력 포함) 및 현재 간병 스케줄 등을 활용한 인공지능 기반의 환자·고령자-간병인 간 상호 추천 알고리즘을 개발하고 이를 통해 최적의 간병인 매칭을 유도하는 돌봄서비스 플랫폼을 제공

| 간병인 부족 현상 해소에 기여

|

5

| 노인장기요양 수급자 온라인 매칭·관리

시스템

| 장기요양보험 수급자가 모바일 플랫폼 내에서 요양보호사의 프로필과 경력 및 후기 등을 확인한 후 직접 선택하는 매칭 서비스 제공하며, 매칭 완료 이후 매칭된 요양보호사와 수급자 간 계약을 위해 방문요양센터에서 계약서 발송 및 관리가 가능하도록 방문요양센터에 온라인 계약 서비스 환경을 제공하는 시스템

| 시장 참여자간 정보 비대칭 문제를 해소 및 고착화된 요양보호사 처우 문제 해결 기대

|

6

| 3D 신체형상 시뮬레이션 서비스

| 3D 신체형상 시뮬레이션 서비스는 운동 프로그램 수행 전과 후, 성형 수술이나 미용 시술 시행 전과 후의 신체 형상의 변화를 시뮬레이션하여 3차원으로 보여주는 서비스로 비만관리와 체형관리뿐만 아니라 성형수술이나 미용시술 등에도 적용이 가능

| 지능형 비만관리 및 체형관리 서비스 산업을 육성

|

(2) 전략품목 로드맵 구축

□ (총론) 헬스케어 서비스 분야의 국내외 이슈에 대응하는 빅데이터 건강관리 서비스, 돌봄관리 서비스, 시뮬레이션 서비스 등 품목 로드맵 구축

○ (데이터 분석 기반 건강관리 서비스) 고령화와 건강에 대한 관심 증가로 증대되고 있는 건강관리 서비스에 대한 효과적인 대응과 개인맞춤형 서비스 제공을 통해 일상적인 건강관리가 가능하게 하여 국가 의료재정 부담 완화, 국민 건강 증진, 헬스케어 서비스 산업의 국가 성장동력화 등에 기여

○ (모바일 및 웨어러블 기기 활용 운동 지원 서비스) 웨어러블 기기에서 확보한 데이터는 인공 지능, 빅데이터 등 최신 기술과 융합하여 새로운 운동 관리의 패러다임 실현이 가능

○ (원격 모니터링 활용 임상 및 환자 관리 서비스) 임상 시험 연구원은 임상 대상자의 방문이 없는 기간에도 원격모니터링 방식으로 지속적으로 대상자의 생체정보를 실시간 확인 가능하며, 이상 반응 발생 시 약물 투여 여부도 신속히 결정 가능

○ (AI 맞춤형 환자·고령자 돌봄 플랫폼) 기존 시스템 내에서는 불가능했던 환자·고령자 개인 맞춤형 간병인 매칭의 가능성을 시도함으로써 획일화된 형태를 탈피하고 데이터 기반 개인화, 다양화된 돌봄서비스 산업으로의 발전을 목표로 기술 개발

○ (노인장기요양 수급자 온라인 매칭·관리 시스템) 노인장기요양보험 서비스의 디지털/온라인화를 통한 시장 참여자간 정보 비대칭 문제를 해소하고, 고착화된 요양보호사 처우 문제 해결 기대

○ (3D 신체형상 시뮬레이션 서비스) 증대되고 있는 비만관리와 체형관리의 수요에 효과적으로 대응하고, 지능형 비만관리 및 체형관리 서비스 산업을 육성 및 일상적인 건강관리를 지원하여 국민의 건강을 증진하고 질병을 예방하여 국가 의료재정 건전성 확보

[ 중소기업 전략기술로드맵 「헬스케어 서비스」 품목 로드맵 ]

다. 유통·물류 서비스

(1) 전략품목 선정

□ (지능형 유통·물류 로보틱스 시스템) 관련 기술 확보 시의 파급효과 및 스마트 물류의 실현을 위해 개발 필요성 존재

□ (미들마일 최적화 시스템) 전 산업 분야에 걸쳐 나타난 디지털 전환으로의 기술 패러다임 변화에 대한 대응과 시스템 구축을 통한 물류비용 절감 필요성 존재

□ (제조기업용 유통·물류 시스템) 소량 다품종 유통·물류 비중 확대에 따른 고객 만족도 향상과 제품의 안전성 및 관리 효율성 향상을 위해 시스템 개발 및 구축 필요

[ 「서비스 R&D : 유통·물류」 전략품목 ]

구분

| 전략품목명

| 개요

| 개발목표

(핵심성과)

|

1

| 지능형 유통·물류 로보틱스 시스템

| 지능형 물류로봇 시스템은 중소 물류·유통환경에 적용하여 지능화·자동화된 물류서비스를 제공을 통해 중소기업의 스마트 물류에 기여할 수 있는 물류로봇 시스템

| 중소 물류·유통환경의 생산성 개선

|

2

| 미들마일 최적화 시스템

| 디지털기반 통합기술, 데이터기반 의사결정 지원 기술, 동적 라우팅 및 스케줄링 기술, 배송차량 관련 기술을 통해 아날로그 방식이 지배적인 미들마일 시장의 효율성 증대에 기여하는 시스템

| 유기적으로 연결된 기존 시장의 업무 프로세스 및 소프트웨어 서비스 기술을 접목한 효율성 개선

|

3

| 제조기업용 유통·물류 시스템

| · 제조기업용 유통·물류 시스템은 완제품의 출고 이후 유통·물류뿐만 아니라 자재입고 및 제품 출고단계를 포함한 재고조사 및 DB관리 / 물류추적 / 창고관리 / 적재관리 / 출고관리 / 실시간 리스크 및 공급망 최적화 등 제조기업용 유통·물류 무인화 / 자동화 / 지능화를 가능하게 하는 시스템

| 스마트 기술 적용을 통한 효율성 개선 및 운영·관리 최적화

|

(2) 전략품목 로드맵 구축

□ (총론) 유통·물류 서비스 분야의 국내외 이슈에 대응하는 물리적 환경개선, 지능형 운영·관리를 위한 지능형 로보틱스 시스템, 최적화 시스템, 관리 시스템 등 품목 로드맵 구축

○ (지능형 유통·물류 로보틱스 시스템) 자율주행 로봇의 도입으로 중소 유통‧물류 기업뿐만 아니라 중소 제조기업에서 스마트 물류 달성이 가능한 환경이 조성되었으며, 중소기업의 스마트 물류 실현이 가능할 것으로 전망

○ (미들마일 최적화 시스템) 물류시장의 디지털화를 통해 중소 제조기업의 수익성 개선에 기여가능할 것으로 전망

○ (제조기업용 유통·물류 시스템) 기존의 제조기업에서 다루지 않는 제조 앞단(자재 입고 단계)과 제조 뒷단(제품 출하 단계)의 유통·물류에 대한 관리 시스템이 중요, 가상/증강현실, 센서데이터 활용, 빅데이터 기반 AI분석 기술 등과 연계한 유통·물류 서비스 기술 중요성이 증대할 것으로 전망

[ 중소기업 전략기술로드맵 「서비스 R&D : 유통·물류」 품목 로드맵 ]

라. 관광·콘텐츠 서비스

(1) 전략품목 선정

□ (메타버스 기반 학습 소외계층 게이미피케이션 교육 서비스) 실감콘텐츠를 활용한 교육 시장의 성장이 예상됨에 따라 교육 현장에 메타버스 기반 실감교육 콘텐츠 수요 증대

□ (XR 가상 훈련 시뮬레이터) 국방, 항공, 재난 등의 분야에서 가상훈련 시스템 구축의 필요성과 가상 훈련 도입 사례는 지속적 증가 추세

□ (AI·IoT 기반 스마트호텔 운영 관리 플랫폼) 중소형 숙박업은 과거 인적 서비스 중심 운영에서 인력난 심화, 인건비 증가 등으로 운영 관리 시스템의 효율화가 현안 과제로 대두

□ (멀티모달 AI 기반 관광상품·서비스 추천 플랫폼) 최근 맞춤형 관광 정보, 실시간 관광상품·서비스 예약과 결제 등 관광 분야에서도 모바일 기술은 관광객에게 중요한 여행 보조 수단으로 작용

[ 「서비스 R&D : 관광·콘텐츠」 전략품목 ]

구분

| 전략품목명

| 개요

| 개발목표

(핵심성과)

|

1

| 메타버스 기반 학습 소외계층 게이미피케이션 교육 서비스

| 문제해결과 이용자들의 몰입을 유도하기 위해 게임적 사고와 게임 메카닉을 이용하는 절차로 게임의 몰입 요소와 중등교육 실제 지식 융합의 교육 콘텐츠를 제공하는 서비스

| 학습에 소외된 계층에 대한 적절한 교육 콘텐츠 제공 및 교육, 치료, 사회 적응에 대한 솔루션 제공

|

2

| XR 가상 훈련 시뮬레이터

| 방향전환 보행기술 기반 별도의 장비 착용 없이도 확장 현실 공간에서 실재감 높은 가상훈련을 제공하는 기술

| XR과 RDW 융합 상용기술 기반 훈련 시뮬레이터 개발

|

3

| AI·IoT 기반 스마트호텔 운영 관리 플랫폼

| IoT 기반 중소형 숙박시설 운영 관련 다양한 정보(객실 관리, 공용공간 관리, 에너지관리 시스템, 안전 관리)를 감지, 통합 관리하는 지능형 IoT 시스템 및 플랫폼

| IoT를 통해 중소형 숙박시설의 생산성 향상 및 기존 노후 시설의 리모델링 유도 등으로 관광 숙박 서비스 품질 개선

|

4

| 멀티모달 AI 기반 관광상품·서비스 추천 플랫폼

| 텍스트, 이미지, 음성 등 여러 종류의 데이터를 동시에 처리할 수 있는 AI 기술

| 중소기업별 특성 있는 초개인화 관광상품·서비스 AI 큐레이션 도입

|

(2) 전략품목 로드맵 구축

□ (총론) 관광·콘텐츠 서비스 분야의 국내외 이슈에 대응하는 ICT 융복합 콘텐츠 및 관광 서비스를 위한 메타버스 기반 학습 소외계층 게이미피케이션 교육 서비스, 멀티모달 AI 기반 관광상품·서비스 추천 플랫폼 등 품목 로드맵 구축

○ (메타버스 기반 학습 소외계층 게이미피케이션 교육 서비스) 게이미피케이션을 통해 교과 과정에 대한 몰입도 향상과 문제가 있는 아이들에게 치료 및 교육 서비스 제공 전망

○ (XR 가상 훈련 시뮬레이터) 국방, 항공, 재난 등의 분야에서 가상훈련 시스템 구축 및 도입을 통하여 훈련 사고 및 위험성 감소, 용이한 설치 및 보급, 다양한 훈련 시나리오의 적용의 반복훈련 가능, 시간 및 비용 절감의 효과 전망

○ (AI·IoT 기반 스마트호텔 운영 관리 플랫폼) 숙박시설 이용에서 비대면 서비스에 대한 수용도가 높아지고 있으므로, 숙박서비스의 디지털 기술 도입은 가속화될 것으로 전망

○ (멀티모달 AI 기반 관광상품·서비스 추천 플랫폼) 맞춤형 관광 정보, 실시간 관광상품·서비스 예약과 결제 등 관광 분야에서도 모바일 기술은 관광객에게 중요한 여행 보조 수단으로 관광객은 데이터 기반의 합리적 의사결정 할 것으로 전망

[ 중소기업 전략기술로드맵 「서비스 R&D : 관광·콘텐츠」 품목 로드맵 ]

마. 교육 서비스

(1) 전략품목 선정

□ (뇌파 기반 개인 맞춤형 교육 시스템) 비침습 BCI 기술을 활용하여 맞춤형 교육을 제공하는 신규 교육 서비스 개발

□ (산업재직자 역량 강화플랫폼) 디지털 사회 전환의 가속화로 산업, 직무, 직급별 요구 역량 변화에 대응하기 위한 역량맵 기반 인증 플랫폼

□ (은퇴자·고령자 대상 런케이션 서비스) 고령화·저출산 문제를 해결하고 시니어 세대에게 생애경력설계 기회를 제공하는 기술개발

□ (휴먼팩터 연계 지식전이 서비스) 전통산업 내 노동력 감소와 3D 업종 기피 현상으로 인한 노동 수급 불균형을 해결하기 위한 서비스 개발

□ (xAI 기반 개별 학습자 맞춤형 교육 플랫폼) 4차 산업혁명 도래에 따라 사회적·기술적 환경에 능동적으로 대응할 수 있는 미래 인재 양성 교육 서비스 개발

□ (생성형 AI 기반 대화형 자율학습 서비스) 생성형 AI를 활용한 교수자-학습자 상호작용 교육 서비스 제공

□ (학생-교사-학부모 간 갈등해소 서비스) 학교현장에서 발생하는 학생-교사-학부모 간의 갈등 문제를 완화하기 위한 교육환경 마련

□ (온라인 환경 내 학습자 보호 플랫폼) 디지털 교육환경에서 발생 가능한 윤리적 위험으로부터 학습자를 보호하기 위한 플랫폼 설계

[ 「교육 서비스」 전략품목 ]

구분

| 전략품목명

| 개요

| 개발목표

(핵심성과)

|

1

| 뇌파 기반 개인 맞춤형 교육 시스템

| 비침습 BCI 기술을 활용하여 학습자의 뇌파 정보를 분석, 학습 내용에 대한 이해도를 평가하고 맞춤형 교육을 제공

| 뇌파를 이용한 학습이해도 평가 및 맞춤형 교육 서비스의 상용화

|

2

| 산업재직자 역량 강화플랫폼

| 산업 재직자의 역량을 강화하고, 전업을 희망하는 재직자와 은퇴한 숙련자의 업스킬링과 리스킬링을 위하여 산업별, 직무별, 직급별로 필요한 역량맵을 개발하고 수요 기업들이 원하는 역량별 스킬테크 맵, 커리어 패스 그리고 이를 서비스 할 수 있는 역량 강화 플랫폼

| 산업별, 직무별, 직급별 역량맵/스킬테크맵 개발 및 디지털 배지 운영 기술을 결합한 통합 플랫폼 구축

|

3

| 은퇴자·고령자 대상 런케이션 서비스

| 서비스 대상자의 휴먼팩터를 인지하여 은퇴 이후 생애경력을 설계하고, 지속적인 학습활동을 추천함으로써 대상자의 능동적 사회참여를 유도할 수 있도록 여가활동과 자기계발이 융합된 런케이션 서비스 개발

| 디지털 시니어의 휴먼팩터를 반영한 지속적인 여가·학습 병행지원 런케이션 서비스와 서비스 지원을 위한 체험형 학습 프로그램, 디지털 도구 및 플랫폼 기술개발

|

4

| 휴먼팩터 연계 지식전이 서비스

| 산업현장에서 작업자의 현장경험 유실 및 기술단절 문제해결을 위한 숙련자의 휴먼팩터를 통해 경험지식을 학습하고, 다양한 형태의 디지털 도구를 활용하여 지식을 전이하는 교육ㆍ훈련 서비스 개발

| 인간의 신체, 인지, 환경, 지식과 산업영역의 지원, 확장, 강화, 대체로 휴먼팩터를 지능화하고, 첨단기술을 매개로 교육ㆍ훈련 시스템과의 연계를 통해 미래 산업구조변화에 능동적으로 대처 가능한 전문산업인력 확보 및 근로역량 강화

|

5

| xAI 기반 개별 학습자 맞춤형 교육 플랫폼

| 설명 가능한 xAI를 활용하여 학습자의 학습수준 및 취약항목과 성향분석 등을 통해 교육과정·과목·문제 등을 추천하는 교육 서비스

| 학습자에 대해 이해가 가능한 수준의 자기수준 진단의 피드백과 맞춤형 학습 등 혁신적 서비스 제공

|

6

| 생성형 AI 기반 대화형 자율학습 서비스

| 생성형 AI 기술을 기반으로 학습자가 목표 기반의 주도적 학습을 가능하게 하여 학습경험을 증진하는 서비스

| 학습자의 진도관리 및 학습수준 관리를 통해 학습자의 자기 주도 학습을 지원하는 서비스 제공

|

7

| 학생-교사-학부모 간 갈등해소 서비스

| 학생, 교사, 학부모 간의 갈등 상황에서 발생하는 민원을 효과적으로 관리하고 해결하기 위한 서비스 플랫폼

| 갈등 상황에서 발생하는 민원을 효과적으로 관리하고 해결하여 학교 구성원 간 원활한 소통과 신뢰 구축

|

8

| 온라인 환경 내 학습자 보호 플랫폼

| 온라인 학습, 디지털 기기의 활용 등 디지털 학습환경에서 사이버 윤리를 강화하고, 학습 활동의 추적 분석을 통해 사이버 폭력, 디지털 기기의 부정적 활용, 우울증 등을 분석하여 문제의 미연 방지하는 시스템

| 학습자 안전망 서비스 플랫폼 개발

|

(2) 전략품목 로드맵 구축

□ (총론) BCI, xAI 등 첨단기술을 활용하여 전통적인 교육 시스템을 혁신적으로 변화시키고 악성 민원, 고령화 등 교육 분야 사회문제 해결을 위한 품목 로드맵 구축

○ (뇌파 기반 개인 맞춤형 교육 시스템) 비침습 BCI 기술의 발전으로 교육의 효율성과 효과를 높이는 신규 교육 서비스 개발

○ (산업재직자 역량 강화플랫폼) 비즈니스 환경변화에 기민하게 대응하고 학력과 경력 중심이 아닌 역량 중심의 인재관리를 위한 플랫폼 구축

○ (은퇴자·고령자 대상 런케이션 서비스) 여가와 교육이 결합한 자기계발 경험 재설계를 통해 시니어세대의 고용 확대, 스마트 생활을 지원하는 기술개발

○ (휴먼팩터 연계 지식전이 서비스) 휴먼팩터를 연계하여 고기능 숙련자 및 반복되는 노동활동을 데이터화, 자동화, 지식화하고 작업 현장의 효율성과 생산성을 증대하는 서비스 개발

○ (xAI 기반 개별 학습자 맞춤형 교육 플랫폼) 학습자의 지식 상태 진단에 사용되는 딥러닝 및 머신러닝 모델의 완성도를 높이기 위한 설명 가능성의 역할 강화

○ (생성형 AI 기반 대화형 자율학습 서비스) 생성형 AI를 활용한 학습자의 학습 과정 전반의 학습동기를 유지하고 능동적 학습환경을 구축

○ (학생-교사-학부모 간 갈등해소 서비스) 교육환경을 저해하고 극단적 사회문제로 연결되는 학교현장의 악성 민원 문제를 해결을 목표

○ (온라인 환경 내 학습자 보호 플랫폼) 이러닝, 가상교실, 메타버스 수업 등 사이버 공간 활용 증대에 따른 사이버 위협을 예방하고 학습자를 보호하기 위한 체계 마련

[ 중소기업 전략기술로드맵 「교육 서비스」 품목 로드맵 ]